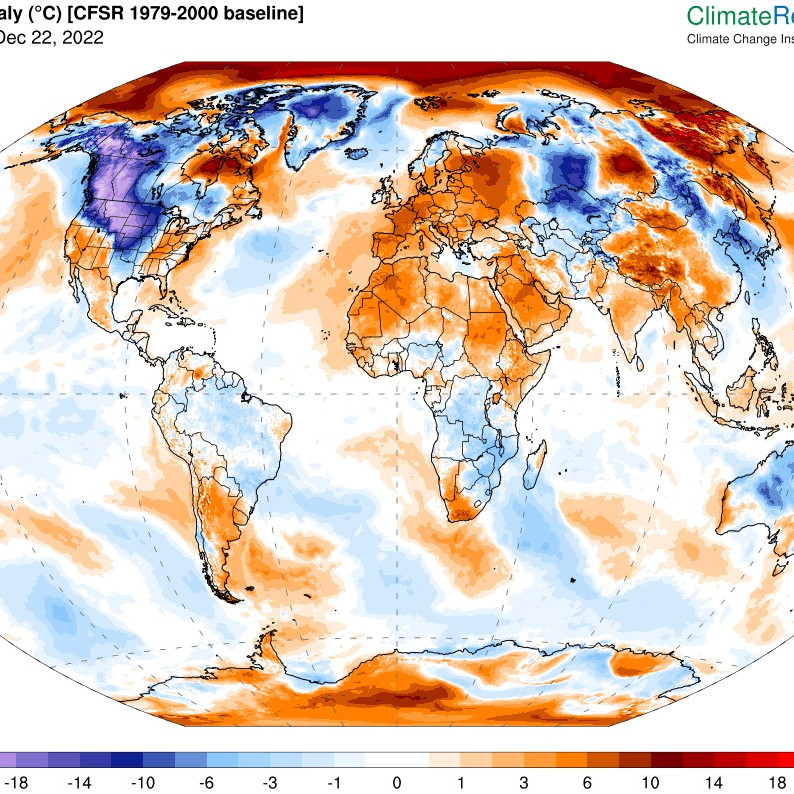

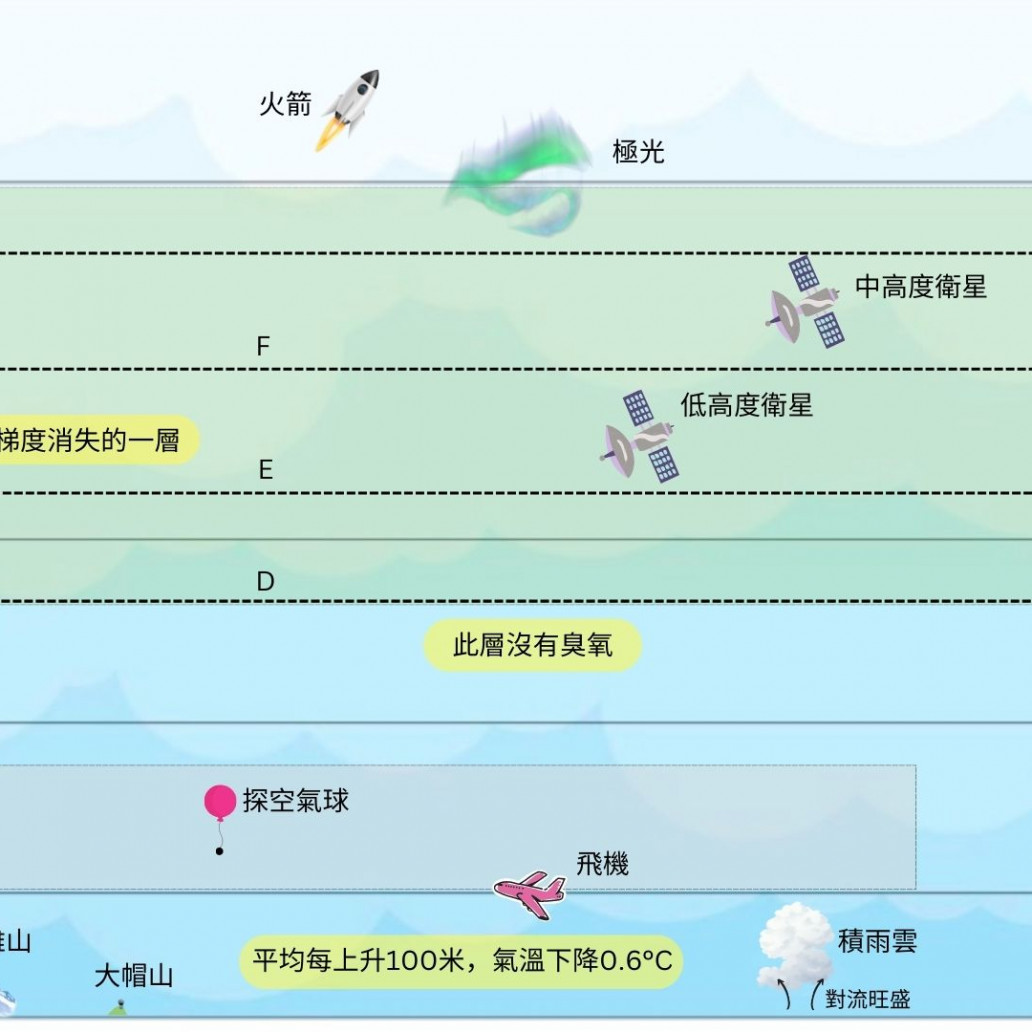

【電子學習教材套:氣候變化】EP5. 影響地球溫度的因素二:地球的反射率

「嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館」及「香港天文台」合作編製電子學習教材套,讓師生進一步瞭解氣候變化。

《電子學習教材套:氣候變化》網頁:https://www.climatechange.edu.hk/?lang=zh-hant

《電子學習教材套:氣候變化》:https://www.hko.gov.hk/tc/climate_change/ed_package/files/CCpackage_c.pdf

#太陽輻射 #Solarradiation #全球暖化 #氣候變化 #全球增溫 #地理 #geography #ClimateChange #GlobalWarming

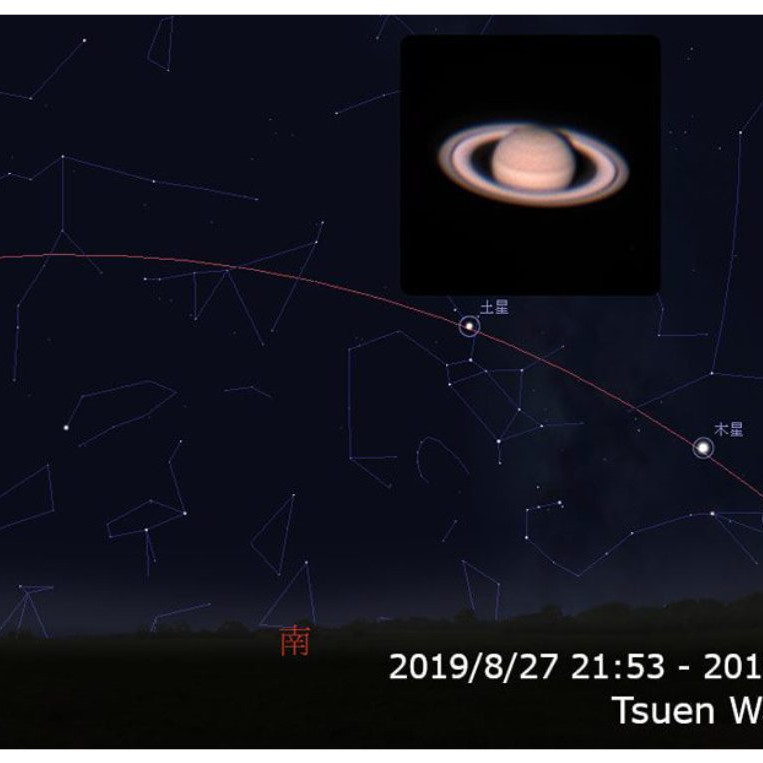

火星衝又嚟喇!

火星衝又嚟喇!

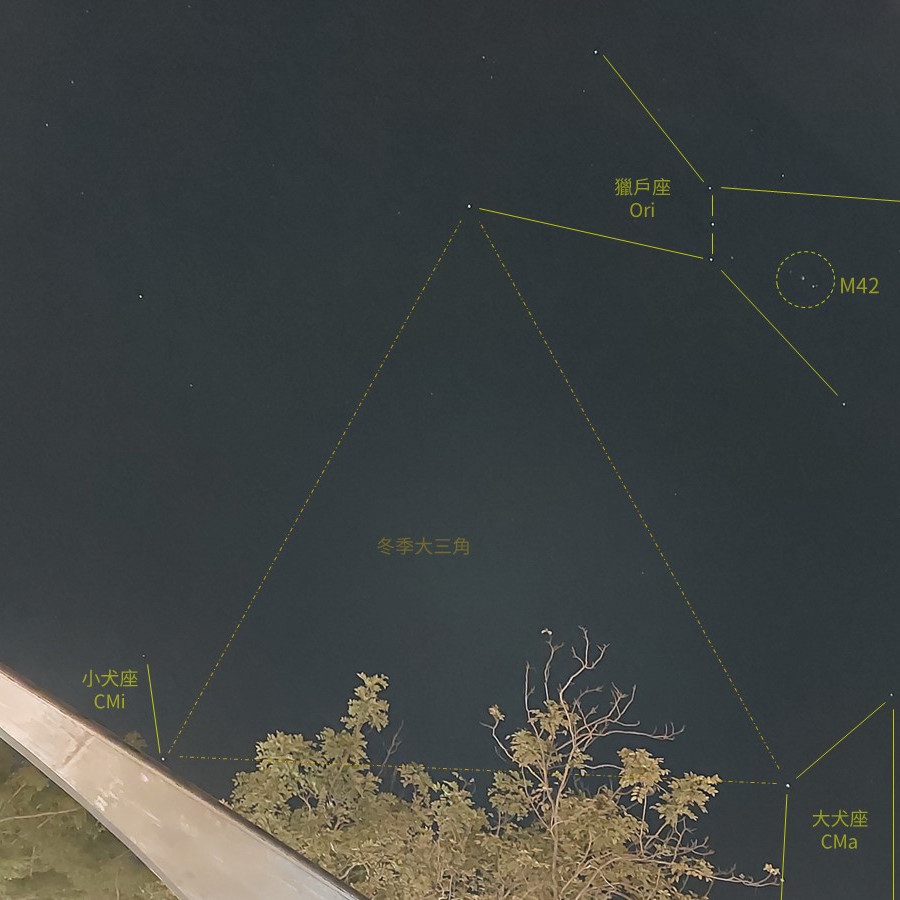

近期晚上看到有顆又紅又明亮的星,比夜空最亮的恆星天狼星更光!! 原來又到了觀賞火星的最佳季節。

延伸閱讀:

火星衝與會合周期 http://www.hokoon.edu.hk/ast/ouruniverse/火星衝與會合周期

火星衝與火星任務 http://www.hokoon.edu.hk/ast/ouruniverse/火星衝與火星任務

火星自轉與子午灣 http://www.hokoon.edu.hk/weeklysp/2010_2.html

火星衝與視直徑 http://www.hokoon.edu.hk/weeklysp/1404_1.html

荃錦公路

荃錦公路

荃錦公路是指來往荃灣至錦田的一條公路,它出名的地方是因為有人認為它是香港「秋名山」,它的路狹窄又彎很多,而且有些更是「髮夾彎」。在二次大戰前,並沒有道路連接全港最高山——大帽山,荃錦公路是唯一可上大帽山的公路,荃錦坳是荃錦公路的最高點,大約為海拔470米,在荃錦坳轉上大帽山道更可到達大帽山山頂。另外荃錦公路特別的地方是它的英文名字,並不是普普通通的叫Tsuen Kam Road,而是叫Route Twisk,為甚麼它的英文名字跟平常其他公路的名字那麼不一樣呢?公路通常都是用Road如青山公路Castle Peak Road、錦田公路Kam Tin Road、屯門公路Tuen Mun Road;或者是Highway如元朗公路Yuen Long Highway,但荃錦公路就是叫Route Twisk。

這是因為跟它本來興建的用途有關,因為二次大戰後駐港英軍想改善石崗軍營的對外交通,所以就在1951年請了英國皇家工程隊來港興建荃錦公路,最初只准軍車及建築工程使用,其餘車輛一律禁止通行。直至60年代,香港政府想計劃發展新界地區,而當時只有來往元朗至荃灣的青山公路,所以當時香港政府便與駐港英軍磋商對外開放荃錦公路,於1961年5月25日起開放荃錦公路予民用車輛,而九巴於1961年6月24日提供26號路線來往荔枝角至錦田。

因為荃錦公路本來是軍事道路,英文原名為「TW/SK」,TW代表荃灣(Tsuen Wan),SK代表石崗(Shek Kong),演變成現在的Route Twisk有幾種說法。一種是因為「TW/SK」用久後不慎將「/」誤寫作「I」;另一種說法是為民用時變成一個字TWISK中的「I」解作Interconnect;還有一種是為了讀得出來將TW和SK中間加個響音「i」。

參考資料:

巴士線演義網,2010,踏雪過山~~大帽山巴士線演義。2016年1月5日下載自http://bj9267.blogspot.hk/2010/02/blog-post_3893.html

巴士之訊,2015,荃錦公路對外開放51年。2016年1月5日下載自http://www.busfocus.info/featured/routetwisk51/

八十後的光怪陸離,2012,氣象萬千大帽頂(荃錦坳—大帽山山頂) 。2016年1月5日下載自http://eric-cafe.blogspot.hk/2012/11/blog-post.html

助理教師

吳嘉琪

相關消息

稻米殺手

稻米殺手

如在9-11月期間走在塱原上,可以找到綠油油一片的水稻田,這裡是香港少數仍在種植傳統水稻的地方。但當走在這片濕地上時,不難會發現這些一串串的是……? 粉紅色的葡萄?

其實這是福壽螺的卵。

福壽螺(Golden Apple Snail),又名金寶螺,原產南美洲亞馬遜河流域,屬外來品種,當初由台灣引入打算取代東風螺作為食用,但後因為味道不佳,而且肉質較為鬆軟並有寄生蟲,所以被棄置於田野裡。它的適應力超強,卵的孵化率又很高,從而不受控制地大量繁殖。福壽螺繁殖力非常強,這團卵已可以孵出有200-600顆小螺。

因為福壽螺主要啃食水稻和其他農作物,食量極大,所以完全可稱為「稻米殺手」。目前塱原清除福壽螺的方法主要是靠人手清除或利用化學劑或茶籽粉殺死它,可是除了殺死這些可惡的福壽螺外,其他濕地上的水生生物同樣也被毒死。福壽螺已被國際自然保護聯盟(IUCN)列入全球100種最具威脅的入侵物種。

在台灣有農民就嘗試找出誘捕福壽螺的方法,利用大膠瓶或網自製陷阱,展開名為「福壽螺退散計劃」。這個計劃利用不同的實驗,發現福壽螺最愛米糠,喜歡夜間活動。使用陷阱後,最高單日可捉近300隻福壽螺,希望能減輕農民只用手捕捉福壽螺的時間。

助理教師

吳嘉琪

PanSci 泛科學。農田裡的科學家(上):科學家改行當農夫 讓福壽螺退散!,於2022年12月22日擷取自網站https://pansci.asia/archives/83287

2017 上下游News&Market。福壽螺退散!科學家農民米糠誘捕成效大,於2017年11月6日擷取自網站

https://www.newsmarket.com.tw/blog/73664/

香港觀鳥會。香港魚塘生態保育計劃-生物小圖鑑,於2017年11月6日擷取自網站

https://hkbwsfishpond.wordpress.com/field_guide/入侵物種/福壽螺/

相關消息

時間球塔

時間球塔

有想過100前用什麼方法報時嘛?在十八世紀時,香港已經是一個繁忙的港口。很多船隻通過蘇彝士運河到達香港後再到中國,而船隻到達香港時已歷經過不同時區,所以需要一個報時服務。

故香港政府於1883年於尖沙咀設立天文台,並在1884年在水警總部旁興建時間球塔,為來往香港的船隻提供報時服務。時間球塔選址在此,是因為水警總部(現為1881Heritage)坐落在尖沙咀海旁的小山丘上,能有廣闊的視野,在海港內的船隻從遠處都能清楚看見這時間球塔。

根據資料,當年豎立於時間球塔頂的時間球直徑6呎,懸於時間球塔塔頂上的桅杆。自1885年1月1日起,除星期日及公眾假期外,每天下午十二時五十分左右水警總部的警官會人手將塔頂的時間球升起至塔頂桅杆的最高點,由香港天文台透過地底的電信線路向時間塔發出信號,準時於下午一時正將時間球降下,作為報時信號。港口的船隻利用時間球降下的時間調校經線儀,用來準確計算出船隻的位置。

由於水警總部周邊都不斷發展,所以須另覓一更高的位置興建新的訊號塔,直至1907年12月7日時間球塔移往尖沙咀大包米(訊號山)。沿用原有的時間球裝置,於1908年1月8日恢復報時服務。1908年至1920年期間,每天時間球會準時下午一時正人手降下。1920年至1933年期間改為每日兩次,分別為上午10時正及下午4時正。直至1933年6月30日終止其服務。

大包米訊號塔原高42呎,共3層高,其後在1927年加建一層,使訊號塔不致被高樓遮蔽。大包米訊號塔於2015年10月23日列為法定古蹟。

註: 現時於1881Heritage時間球塔上的時間球,乃參考英國格林尼冶、紐西蘭特爾頓和澳洲悉尼的時間球,以及香港天文台的資料複製而成。

參考資料

大包米訊號塔 – 法定古蹟 – 古物古蹟辦事處,於2016年11月28日擷取自網站:http://www.amo.gov.hk/b5/monuments_109.php

遺世獨立的訊號塔 _ 灼見名家,於2016年11月28日擷取自網站:https://www.master-insight.com/遺世獨立的訊號塔/

助理教師

吳嘉琪

平日大家去慣行山、

平日大家去慣行山、 打卡,又知唔知每個景點背後嘅資訊呢? 可觀Channel 為大家準備咗:【數字地理小知識】系列,為大家介紹香港由1至10的地理小知識。 第五集將會帶大家去看看:香港內城區的重建發展——「土瓜灣⑤街」發展計劃!

打卡,又知唔知每個景點背後嘅資訊呢? 可觀Channel 為大家準備咗:【數字地理小知識】系列,為大家介紹香港由1至10的地理小知識。 第五集將會帶大家去看看:香港內城區的重建發展——「土瓜灣⑤街」發展計劃!