以好奇之名

以好奇之名

火星探測器好奇號於2012年8月初登陸火星,當時全球新聞也不斷報導其進展。有沒有想過為甚麼要探索遙遠的天體?為甚麼要稱之為好奇?

2009年初美國進行提名比賽讓學生為最新的火星探測器命名,最後由當時12歲的小六學生馬天琪(Clara Ma) 在九千多份參賽名字中以「好奇號」勝出,並親身到工場為漫遊車寫上名字及簽名留念。

以下是她是為好奇號命名的短文:

“Curiosity is an everlasting flame that burns in everyone’s mind. It makes me get out of bed in the morning and wonder what surprises life will throw at me that day. Curiosity is such a powerful force. Without it, we wouldn’t be who we are today. When I was younger, I wondered, ‘Why is the sky blue?’, ‘Why do the stars twinkle?’, ‘Why am I me?’, and I still do. I had so many questions, and America is the place where I want to find my answers. Curiosity is the passion that drives us through our everyday lives. We have become explorers and scientists with our need to ask questions and to wonder. Sure, there are many risks and dangers, but despite that, we still continue to wonder and dream and create and hope. We have discovered so much about the world, but still so little. We will never know everything there is to know, but with our burning curiosity, we have learned so much.”

大意為:「好奇心是每個人心中永不熄滅的火焰,它讓我每天醒來也期盼著生命中驚奇的事。它是強大的力量,沒有它,就沒有今天的我們。我從小至今也在想很多問題:「為甚麼天空是藍色的?」、「為甚麼星星會閃?」、「為甚麼我是我?」而美國是我找尋眾多問題答案的地方。好奇心是推動我們活著的熱情,發問和好奇使我們成為開拓者和科學家。雖然會遇上險阻和危機, 我們仍會好奇、夢想、創作和盼望。我們已發現這個世界很多事,但還是十分有限,我們不可能得知所有事,但懷著一直燃燒的好奇心,我們已學會了很多。」

好奇心是我們與生俱來的本能,從小我們就不斷探索未知的領域,人類也因此得以生存。何時開始,我們的好奇心漸漸熄滅,事事講求即時表面的效果?不問「為甚麼?」,而問「有乜用?」。科學探索往往朝著人類未知的方向前進,那是甚麼,或者其應用也是現時無法想象的。

還有一篇漫畫和一篇科學老師的文章值得和大家分享:

天文導師

曾展鈞

相關消息

從地開始

從地開始

人類長久以來只在地球居住,如何理解地球以外的天體?

要了解宇宙中的物體,我們首先要好好了解自己所居住的地球。人類透過在地球上了解各種事物,找出自然的法則,從而把這些法則應用到其他星體或宇宙不同的角落,需要時因應地球外的認知去反覆改良和修正理論。期中的例子多不勝數。

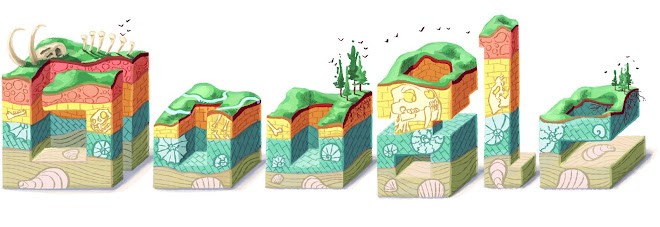

三百多年前尼古拉斯‧史丹諾(Nicolaus Steno)提出部分地層學(stratigraphy)原理開始,經歷數百年演變,現在地層學已成為透過地殼上的地質地貌特徵,了解地球過去歷史的一門學問,其推論亦基於以下兩個基本的地層學原理:

地層層序定律(The Principle of Superposition) — 史丹諾在1669年提出,沉積物未受干擾時,因地心吸力而以水平狀態沉積,形成新的地層。新的地層會疊加在舊有地層之上,形成最古老的地層在最底層,最新的在最頂層。如發現地層不如定律描述,即地層受到其他因素影響或被地層形成後的地殼活動改變。

化石層序規律(The Principle of Fossil Assemblages) — 英國地質學家威廉‧史密夫(William Smith)指出相同的地層排列可在不同地點觀察或預計得到,而含有相同化石組合的地層會在相同的年代形成。這使不同地方的地層能夠互相比較、引證、補足。例如在含有較完整地層的地方,我們得知盾皮魚是泥盆紀(Devonian,417-354百萬年前)的生物,而在香港最古老的地層中找到盾皮魚,我們可以推論,該地層在泥盆紀形成。

除兩個基本原理,另外兩個原則可以協助推斷岩石形成及地質事件的先後次序:

相互切割關係原則(The Principle of Cross-cutting Relationships) — 較新的地質事件形成岩石或地質特徵,會切割現存的岩石。例如岩層上的斷層和入侵,必然發生在岩層形成之後。

包含碎塊原則(The Principle of Included Fragments) — 被岩層或岩石包含的石塊,必然較岩層年老。例如火山岩中包含一塊雲石,該雲石則早於火山岩形成。

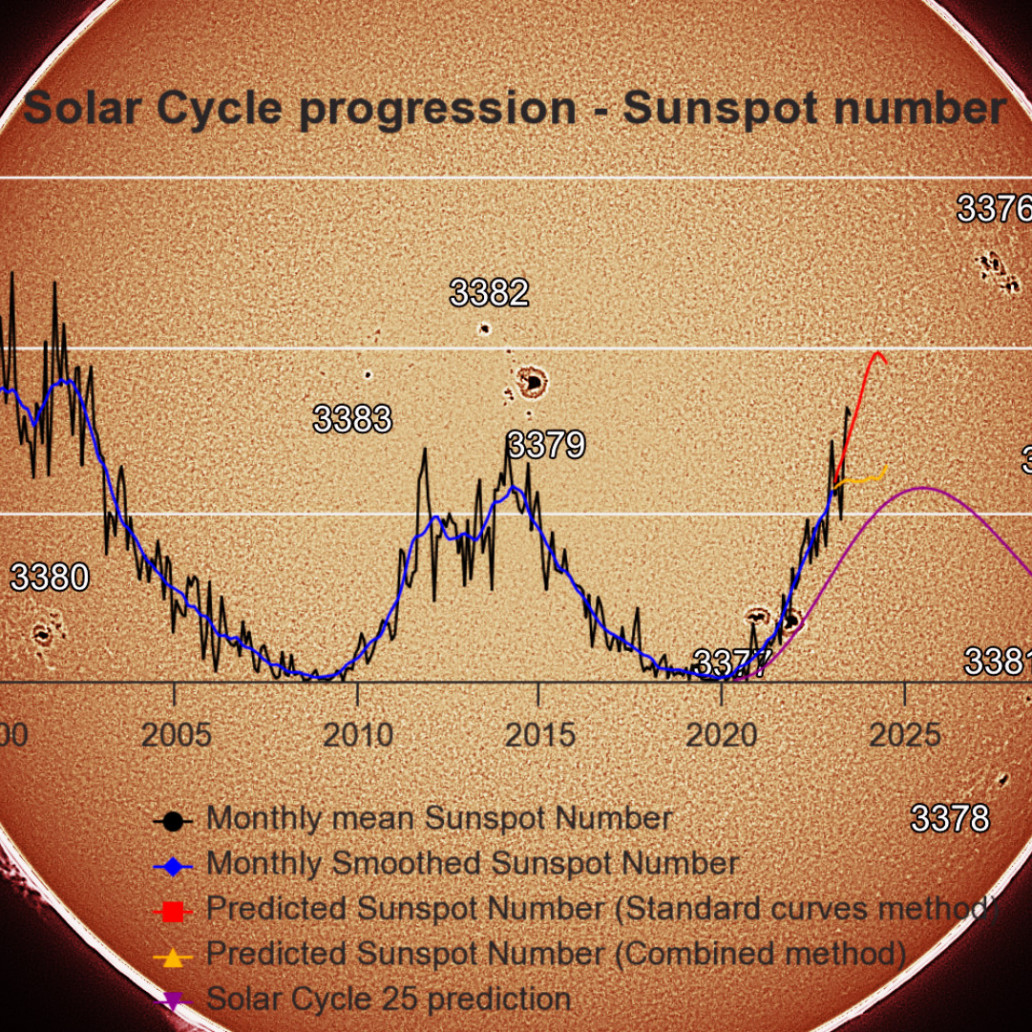

(Image Credit: Jennifer Hom/ Google)

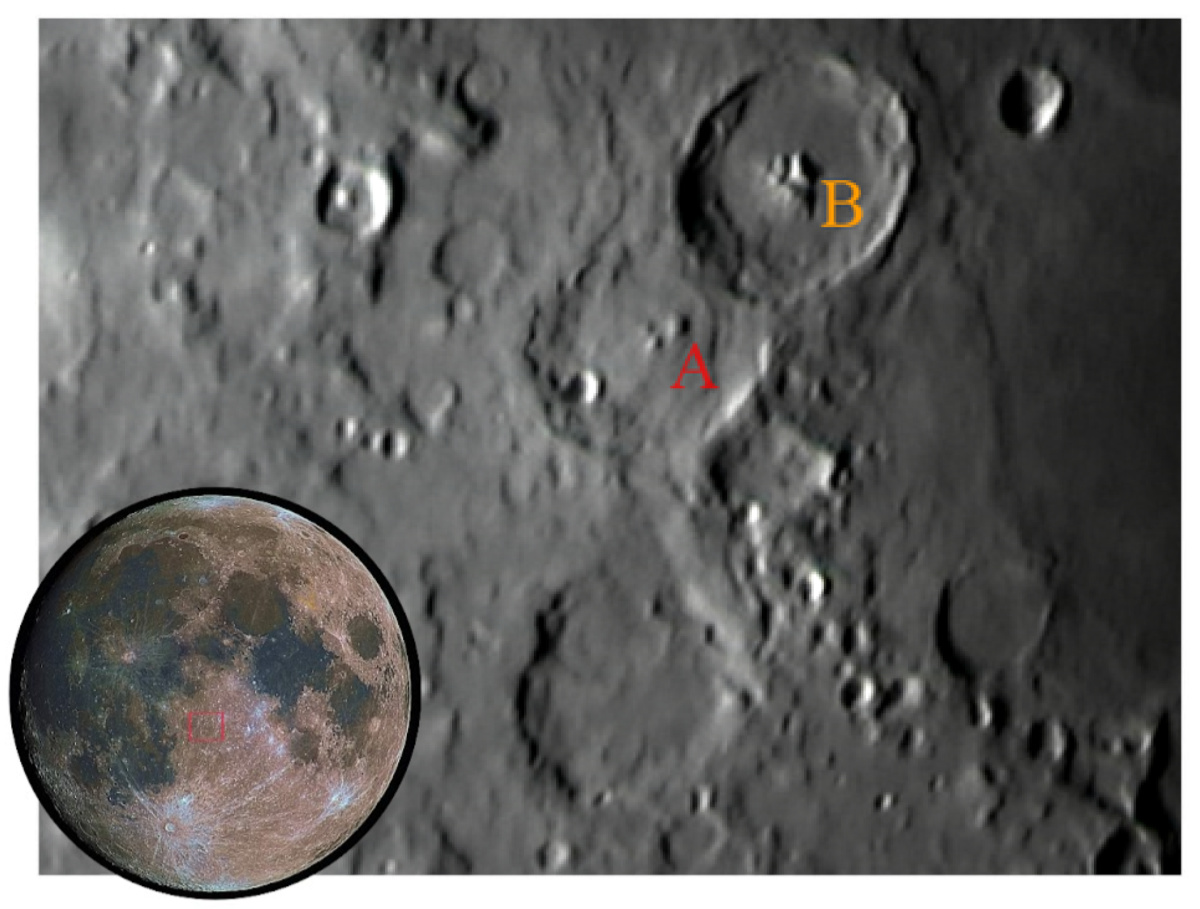

地層學和地質學的知識,不單可以幫助我們了解地球,更可以引伸到其他如地球、火星、月球、小行星等擁有固體表面的天體使用。例如上圖月球的環形山 A和B,我們已可以簡單的使用相互切割關係原則,得知B比A遲形成,並切割部分環形山A。越細緻的測量,就可以知道更多該星體的結構和歷史,從而幫助架構太陽系和行星系統的演化。

還有一個關於登月和地質的小故事,上世紀中期,一位年青人立志成為登月的其中一員,他就攻讀地質學,成為研究月球地質和隕石撞擊的專家。他提出隕石撞擊理論解開月球和地球上環形山形成之謎,現時這些地貌已常稱(隕石)撞擊坑(impact crater),被譽為天體地質學(astrogeology)之父。別人問他為何不是攻讀天文學或航天工程,他就說月球上只有岩石,一定需要地質學家登月研究。後來他成為其中一位候選登月太空人,但因患病而被迫退選,改為訓練太空人的地質工作。他就是著名地質學家、行星科學家—舒梅克(Eugene Merle Shoemaker),由於他對月球研究的貢獻,他的部分骨灰被放上了太空船,撞上月球結束任務,成為至今唯一葬在月球的人。

延伸閱讀

The Geological Society – Year of Space

目代邦康 — 一看就懂!有趣的地層學

天文導師

曾展鈞

相關消息

太空法與和平

太空法與和平

二十世紀初,人類開始發展進入太空的科技時,已考慮到飛行器在太空無可避免掠過各國上空,帶來國際間的協作和法理問題。由於當時科技未能達此水平及未有合適的國際協商平台,此方面未有進展。

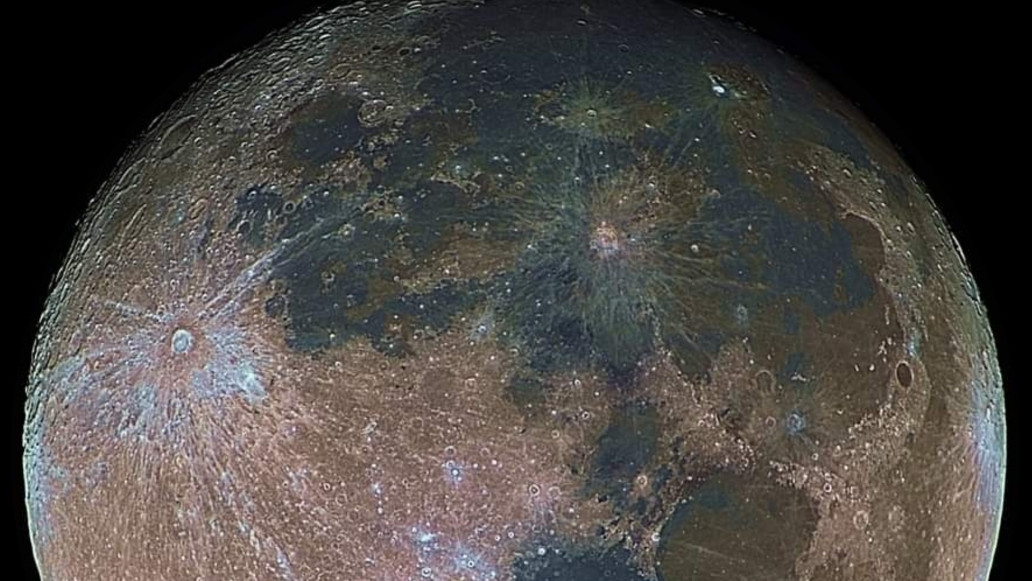

直至二十世紀中葉,聯合國成立,前蘇聯與美國先後發射人造衛星開展太空科技競賽,為太空管理協作帶來迫切需要。聯合國和平利用外太空委員會(United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space,COPUOS)於1958年成立,在1966年制定《關於各國探索和利用包括月球和其他天體在內外太空活動的原則條約》(1967)(簡稱外太空條約,The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies) 供聯合國成員簽署。條約是國際太空法及相關國際公約的基礎,包括以下各國參與太空活動的原則(意譯節錄):

- 探索和利用外太空應為所有國家和人類謀福利;

- 各國應在平等的基礎上,根據國際法自由地探索和利用外太空,自由進入天體的一切區域;

- 不得宣稱或提出主權要求,使用、占領或以其他任何方式把外太空或天體據為己有;

- 不可在繞地球軌道及天體外放置或部署核武器或任何其他大規模毀滅性武器;

- 月球及其他天體只可用作和平用途;

- 航天員應當作人類的大使,發生意外事故、遇險或緊急降落時,應給予一切可能的援助;

- 各國應對其航天活動承擔國際責任,包括政府部門或非政府機構進行的活動;

- 各國射入外太空的物體,登記國須對其在太空的物體及其破壞負責;

- 各國航天活動應避免外太空及其他天體遭受有害的污染。

建基於「外太空條約」及相關的國際法,太空上的紛爭看來比地上少,國際間的合作亦顯得特別重要。數十年間太空探索、利用等協助通訊、地球探測、科研等急速發展,有賴太空法的保障並不斷增修,推進各和平領域的發展,謀求造福人類。雖然近年存在對太空法未能追上太空商業和軍事發展的質疑,人類需要多方互相尊重和協商,確實遵守條約,才能促進國際間和平互利的合作。

或許,人類毫無紛爭的未來仍要所有人一起想象和實現。

(彩蛋在 3:06)

參考資料:

United Nations Office for Outer Space Affairs. Space Law Treaties and Principles. 2017. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties.html

United Nations Office for Outer Space Affairs. The Outer Space Treaty. 1966. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html

Howell, Elizabeth . Who Owns the Moon? | Space Law & Outer Space Treaties. 2017年10月27日. https://www.space.com/33440-space-law.html

註:本文未有完全採用官方翻譯及簡化以便讀者理解,原文可參考上列資料。

天文導師

曾展鈞

相關消息

天文鐘

天文鐘

「夏、商、周三代以上,人人皆知天文……」或許你聽過以上的說話,這是明末學者顧炎武在《日知錄》所記。古人生活與天象悉悉相關,觀天象以授時、知時令,雖然沒有現代科學的理論和認知,但古人對環境的變化卻是親身的體會。現代城市人則終日藏身於不見天日的石屎森林之中,較少感受環境、天象的變化。

筆者早前收到朋友從捷克帶回來的禮物——布拉格天文鐘( Prague Orloj )的模型。此鐘建成逾六百年,安裝在老市政廳外牆,不單為布拉格的居民報時,更利用當時的天文知識和機械工藝,在鐘面顯示日出日落、曙暮光時間、月相、月球和太陽方位等實用天文資訊。或許你會認為那不是很特別的事,現在使用互聯網和電腦程式,很方便就可以在從電腦、手提裝置等獲得這些資料。但以六百年前的天文、數學、計時等技術長時間預測天象經已很不容易,還要把這些資料透過複雜的機械顯示在運行的鐘面上,是經歷長時間觀測和研究,智慧和技術的結晶,並展示當時的宇宙觀和文化。在2010年,紀念鐘樓六百週年,製作了一影片投射在鐘樓正面播放,展示鐘樓的建造、內部結構、受戰火摧毀、重建,與城市共同經歷的歷史。同年亦發佈了這個天文鐘的程式,給更多人接觸。

筆者早前收到朋友從捷克帶回來的禮物——布拉格天文鐘( Prague Orloj )的模型。此鐘建成逾六百年,安裝在老市政廳外牆,不單為布拉格的居民報時,更利用當時的天文知識和機械工藝,在鐘面顯示日出日落、曙暮光時間、月相、月球和太陽方位等實用天文資訊。或許你會認為那不是很特別的事,現在使用互聯網和電腦程式,很方便就可以在從電腦、手提裝置等獲得這些資料。但以六百年前的天文、數學、計時等技術長時間預測天象經已很不容易,還要把這些資料透過複雜的機械顯示在運行的鐘面上,是經歷長時間觀測和研究,智慧和技術的結晶,並展示當時的宇宙觀和文化。在2010年,紀念鐘樓六百週年,製作了一影片投射在鐘樓正面播放,展示鐘樓的建造、內部結構、受戰火摧毀、重建,與城市共同經歷的歷史。同年亦發佈了這個天文鐘的程式,給更多人接觸。

中國也有同類型的鐘嗎?

在北宋建造的水運儀象臺,以水力推動,集報時、星象模擬、觀星台於一身,較西方的天文鐘早數百年出現。唯因受戰亂破壞,遺留的資料未能讓後世完全彷照製造,無法知其全貌。

天文導師

曾展鈞